El éxito de una cosecha no reside en la ejecución mecánica de tareas, sino en la comprensión profunda de la fisiología de la planta y su interacción con el ecosistema del suelo.

- La arquitectura de la planta, definida por una poda de precisión, determina directamente la eficiencia fotosintética y, por tanto, el calibre y la calidad del fruto.

- Las técnicas de laboreo de conservación, como la siembra directa y las cubiertas vegetales, son superiores a largo plazo porque fomentan un suelo biológicamente activo y resiliente.

Recomendación: Deje de gestionar su explotación por calendario y comience a hacerlo por el tiempo fisiológico del cultivo, utilizando los grados día (GDD) para sincronizar cada labor con las necesidades reales de la planta.

Para el agricultor profesional en España, la búsqueda de la excelencia no termina nunca. La diferencia entre una campaña rentable y una excepcional a menudo se encuentra en detalles que van más allá de las prácticas convencionales. Mientras que la mayoría se enfoca en el «qué» hacer —regar, fertilizar, podar—, el verdadero salto cualitativo proviene de entender el «porqué» fisiológico que subyace a cada decisión. Se habla mucho de la salud del suelo o de la importancia de la poda, pero rara vez se profundiza en los mecanismos biológicos que convierten estas acciones en un aumento tangible del rendimiento y la calidad.

¿Y si la clave para desatar el máximo potencial de sus cultivos no estuviera en trabajar más duro, sino en trabajar de forma más inteligente, alineando cada intervención con el reloj biológico de la propia planta? Este manual se aleja de las recomendaciones genéricas para sumergirse en la ciencia agronómica aplicada. No se trata de reinventar la agricultura, sino de refinarla, de pasar de ser un mero cultivador a convertirse en un arquitecto de cosechas. A lo largo de estas secciones, exploraremos cómo la manipulación de la estructura de la planta, la gestión del suelo como un ente vivo y la predicción de las fases de desarrollo pueden transformar radicalmente sus resultados.

Mientras que la ciencia agronómica nutre el campo, la tradición culinaria transforma sus frutos. Para una pausa que celebra el resultado final de la tierra, le ofrecemos una visión de la gastronomía local.

Este recorrido está diseñado para ofrecerle una perspectiva avanzada sobre técnicas que marcan una diferencia medible. A continuación, encontrará un resumen de los temas clave que abordaremos, cada uno enfocado en un pilar fundamental para llevar su explotación al siguiente nivel de eficiencia y rentabilidad.

Sumario: Las claves científicas para una agricultura de alto rendimiento

- No es solo cortar ramas: cómo la arquitectura de la planta define el calibre de tu fruta

- La guía definitiva para implantar cubiertas vegetales en tu olivar: especies, siembra y manejo

- Siembra directa vs. laboreo convencional: la batalla por la rentabilidad en tu campo de cereal

- El error fatal en la asociación de cultivos que está condenando tu huerto al fracaso

- El mito de la «tierra suelta»: por qué arar profundo puede ser el peor enemigo de tu suelo

- Los 3 mandamientos de un lecho de siembra perfecto que el 90% de agricultores ignora

- El termómetro de tu cosecha: cómo usar los grados día para predecir las etapas clave de tu cultivo

- El calendario secreto de tu cultivo: cómo anticiparte a cada fase para tomar siempre la decisión correcta

No es solo cortar ramas: cómo la arquitectura de la planta define el calibre de tu fruta

La poda es, quizás, una de las labores más malinterpretadas en la agricultura moderna, a menudo reducida a una simple tarea de mantenimiento estético o de contención del vigor. Sin embargo, desde una perspectiva fisiológica, es una de las herramientas más poderosas para dirigir la energía de la planta. Cada corte es una instrucción que le damos al árbol, una decisión que redirige el flujo de savia y, con ello, la distribución de fotosintatos. El objetivo no es «limpiar» el árbol, sino construir una arquitectura fotosintética eficiente, donde cada hoja esté expuesta a la radiación solar óptima para funcionar como un pequeño panel solar.

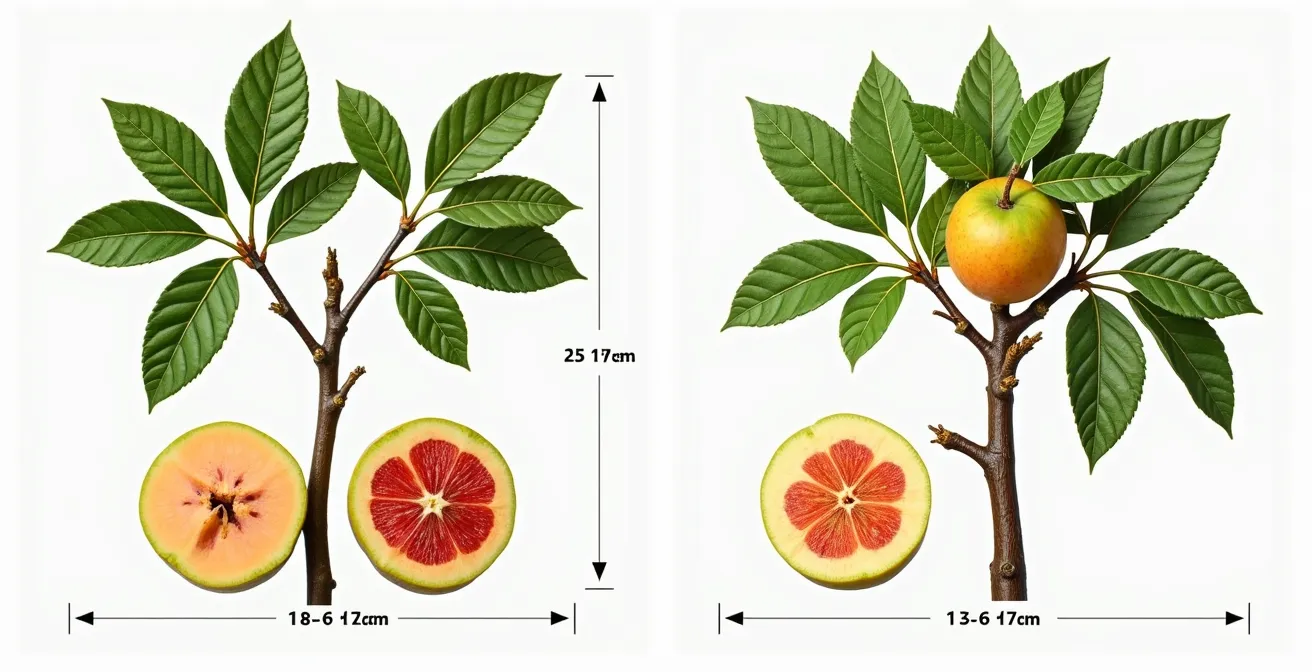

Como demuestra el diagrama, la estructura interna define la capacidad productiva. Una correcta distribución de las ramas fructíferas no solo mejora la cantidad, sino la calidad. Como bien indica el Departamento de Agricultura de Bizkaia: «Las ramas fructíferas deben estar lo más cerca posible del tronco-guía […] con cierta inclinación como paneles solares para maximizar la interceptación de luz y la calidad de fruta». Esta optimización de la luz tiene un impacto directo en la acumulación de azúcares, elevando los grados Brix del fruto. De hecho, los estudios demuestran que a partir de 10-12 grados Brix, la mayoría de insectos plaga dejan de reconocer la planta como un alimento viable, lo que añade una capa de defensa natural.

En definitiva, la poda de precisión es el primer paso para dialogar con la planta en su propio lenguaje, guiándola para que invierta sus recursos en lo que realmente nos interesa: fruta de mayor calibre, calidad y sanidad.

La guía definitiva para implantar cubiertas vegetales en tu olivar: especies, siembra y manejo

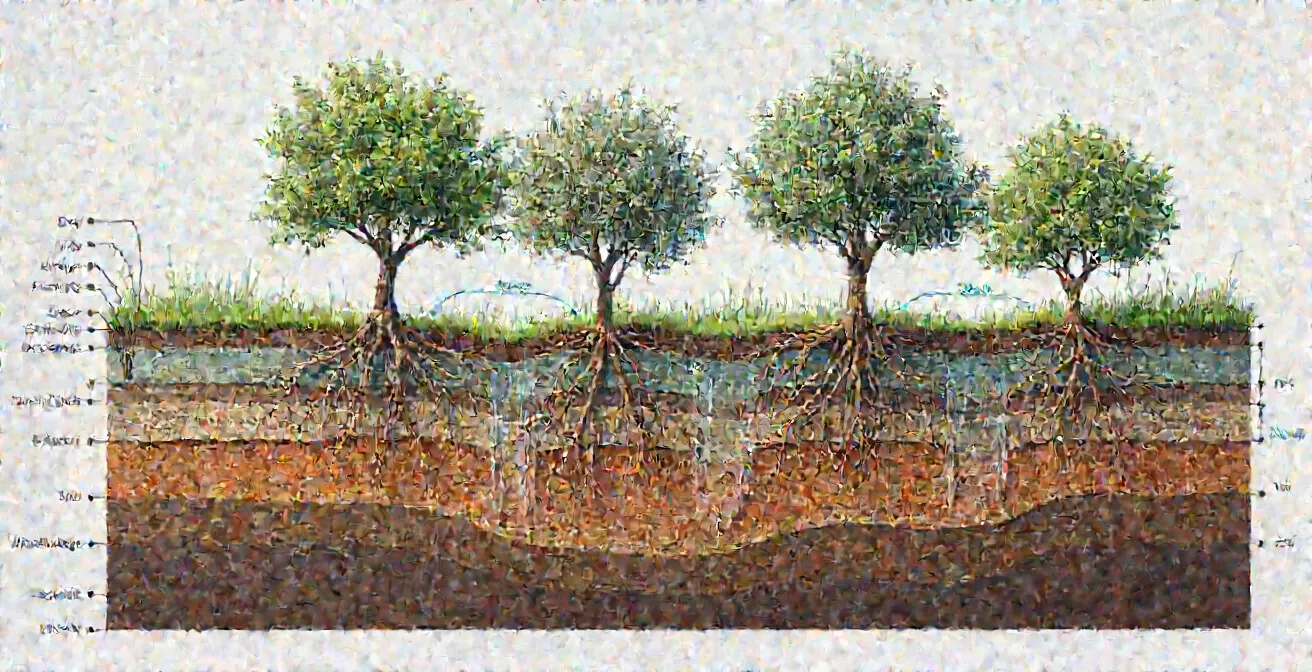

El suelo de un olivar no es un mero sustrato inerte, sino un ecosistema complejo y dinámico. La implantación de cubiertas vegetales es una de las prácticas más transformadoras para restaurar y potenciar su biología. Su función principal, como señala el Ministerio de Agricultura de España, es «proteger el suelo de la degradación y erosión», pero sus beneficios van mucho más allá. Actúan como una armadura viviente que reduce la evapotranspiración, fomenta la biodiversidad al servir de refugio para fauna auxiliar y, crucialmente, funciona como una fábrica de fertilidad.

La selección de especies es vital. Una mezcla de leguminosas (como la veza o el yero) y gramíneas (como la avena o la cebada) suele ofrecer los mejores resultados. Las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, mientras que las gramíneas aportan una gran biomasa que, una vez segada e incorporada, enriquece el suelo. Investigaciones del Instituto de Investigación Agraria de Jaén demuestran que entre 10,5 y 14,5 toneladas de materia orgánica se incorporan al suelo del olivar en un período de cuatro años. Este aporte es fundamental para mejorar la estructura del suelo, su capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes para el olivo.

Aunque su manejo inicial requiere atención, especialmente en lo que respecta a la competencia hídrica, los beneficios a largo plazo son innegables: una reducción de costes en laboreo y fertilizantes, y un olivar más resiliente y productivo.

Siembra directa vs. laboreo convencional: la batalla por la rentabilidad en tu campo de cereal

La transición hacia una agricultura de conservación ha puesto sobre la mesa un debate fundamental: ¿es más rentable mantener el laboreo convencional o apostar por la siembra directa? Desde un punto de vista puramente economicista, la siembra directa presenta ventajas abrumadoras a medio y largo plazo. La reducción del número de pasadas de maquinaria se traduce en un ahorro drástico de combustible y mano de obra. Pero el verdadero valor de esta técnica reside en su impacto sobre el recurso más valioso del agricultor: el suelo.

El laboreo convencional, con su inversión constante del perfil del suelo, acelera la oxidación de la materia orgánica y destruye la estructura natural, creando la tristemente famosa «suela de labor». La siembra directa, por el contrario, respeta y fomenta la creación de una estructura estable, mejorando la infiltración de agua y la actividad biológica. A pesar de sus ventajas, su adopción en España aún es minoritaria, aunque creciente. Datos revelan que en España se siembran aproximadamente 600.000 hectáreas en siembra directa, lo que nos sitúa como líderes en la Unión Europea pero con un enorme potencial de crecimiento.

Para visualizar las diferencias, el siguiente cuadro resume los aspectos más relevantes de cada sistema, basado en un análisis comparativo de sus implicaciones.

| Aspecto | Siembra Directa | Laboreo Convencional |

|---|---|---|

| Erosión del suelo | Reducción significativa | Erosión elevada por laboreo |

| Consumo de combustible | Bajo (menos pasadas) | Alto (múltiples pases) |

| Retención de humedad | Mayor retención | Pérdida por evaporación |

| Precisión de siembra | Requiere alta precisión | Menor precisión requerida |

| Dependencia de herbicidas | Mayor dependencia inicial | Control mecánico de malezas |

| Inversión inicial | Maquinaria especializada costosa | Equipamiento tradicional |

| Estructura del suelo | Mejora a largo plazo | Degradación progresiva |

La transición requiere una inversión inicial y un cambio de mentalidad, sobre todo en el manejo de las adventicias, pero los beneficios en resiliencia, fertilidad y ahorro de costes consolidan a la siembra directa como la apuesta más inteligente para la rentabilidad a largo plazo.

El error fatal en la asociación de cultivos que está condenando tu huerto al fracaso

La asociación de cultivos es una técnica ancestral a menudo idealizada y simplificada. El error más común es pensar que basta con plantar ciertas especies juntas para obtener beneficios mágicos. La realidad es mucho más compleja y se rige por principios bioquímicos, siendo la alelopatía uno de los más determinantes y desconocidos. No todas las plantas son buenas vecinas; algunas libran una auténtica guerra química bajo tierra.

Como explica el Dr. Sampietro en sus trabajos, es crucial diferenciar la competencia de la alelopatía. Mientras la competencia es una lucha pasiva por recursos (luz, agua, nutrientes), la alelopatía es un ataque activo. Una planta libera compuestos bioquímicos (aleloquímicos) que pueden inhibir la germinación, el crecimiento o el desarrollo de otra. Ignorar este factor es una de las causas más frecuentes del fracaso en policultivos. Por ejemplo, la conocida aversión entre el ajo y las leguminosas no es un mito, sino un claro caso de alelopatía negativa.

Estudio de caso: La sinergia perfecta de «Las Tres Hermanas»

El ejemplo más brillante de una asociación exitosa es el sistema indígena de «Las Tres Hermanas» (maíz, judía y calabaza). Aquí, la sinergia es total: el maíz proporciona un tutor para la judía trepadora; la judía, una leguminosa, fija nitrógeno atmosférico que fertiliza al maíz, un gran consumidor de este nutriente; y la calabaza, con sus grandes hojas, crea una cubierta vegetal viva que controla las malas hierbas, mantiene la humedad del suelo y disuade a ciertas plagas. Este sistema funciona porque respeta las necesidades y arquitecturas de cada planta, creando un ecosistema que se autorregula y potencia.

El éxito no radica en seguir listas de «plantas amigas», sino en comprender la fisiología de cada especie: su sistema radicular, sus necesidades nutricionales y, sobre todo, sus secreciones químicas. Solo así se puede pasar de la simple compañía a la verdadera sinergia.

El mito de la «tierra suelta»: por qué arar profundo puede ser el peor enemigo de tu suelo

Durante generaciones, la imagen de un arado abriendo surcos profundos en la tierra ha sido sinónimo de buena agricultura. La idea de que una «tierra suelta» es una tierra fértil está profundamente arraigada. Sin embargo, desde el punto de vista de la biología del suelo, el laboreo profundo y constante es una práctica destructiva. Cada pasada de vertedera es un cataclismo para el ecosistema edáfico: rompe la estructura de agregados, aniquila la red de micorrizas y expone la materia orgánica a una oxidación acelerada.

Como advierten desde BASF Agricultura, «los métodos de siembra que mueven mucha tierra vegetal aceleran la oxidación de la materia orgánica y reducen la porosidad del suelo». El resultado a largo plazo es un suelo compactado, sin vida, dependiente de aportes externos y vulnerable a la erosión. La paradoja es que, en nuestro afán por «soltar» la tierra, acabamos por asfixiarla, creando una suela de labor impermeable que dificulta el desarrollo de las raíces y la infiltración del agua de lluvia.

Los agricultores que han realizado la transición a siembra directa lo confirman: los primeros años pueden ser un desafío, pero tras un período de adaptación, el suelo «resucita». Se vuelve más oscuro, esponjoso, recupera su capacidad de drenaje y se puebla de lombrices. Esta recuperación de la estructura biológica es la verdadera clave de la fertilidad, no la disgregación mecánica temporal que proporciona el arado.

Romper con el mito de la tierra suelta es abandonar una visión mecanicista de la agricultura para abrazar un enfoque biológico, donde el objetivo no es dominar el suelo, sino colaborar con él.

Los 3 mandamientos de un lecho de siembra perfecto que el 90% de agricultores ignora

La germinación es el momento más vulnerable en la vida de una planta. El éxito de toda una cosecha depende de las condiciones que la semilla encuentra en sus primeras horas. Un lecho de siembra perfecto no es simplemente tierra fina; es un entorno diseñado con precisión para satisfacer tres necesidades fisiológicas críticas de la semilla: contacto, humedad y oxígeno. La mayoría de los fracasos en la nascencia se deben a que se ignora el delicado equilibrio entre estos tres factores.

El primer mandamiento es asegurar un contacto íntimo entre la semilla y el suelo. Este contacto es fundamental para la imbibición, el proceso físico por el cual la semilla absorbe agua, activando su metabolismo. Un suelo demasiado suelto, con grandes bolsas de aire, impide este proceso. El segundo es la humedad constante pero sin encharcamiento. Semillas demasiado superficiales se desecan, mientras que un exceso de agua desplaza el oxígeno, asfixiando el embrión. Como regla general, el Servicio de Extensión de la Universidad de Arizona sugiere colocar la semilla a una profundidad de aproximadamente cuatro veces su diámetro.

El tercer mandamiento, y el más ignorado, es preservar la estructura del suelo. Un exceso de laboreo pulveriza los agregados, creando una superficie que, con la primera lluvia, forma una costra impermeable que los brotes no pueden romper. La preparación debe ser mínima y precisa.

Plan de acción: su hoja de ruta para el lecho de siembra ideal

- Preparar el suelo solo lo suficiente para proporcionar un lecho de siembra adecuado, evitando sobre-trabajo que destroza la estructura.

- Nunca arar, labrar, plantar ni cultivar suelos cuando estén demasiado húmedos para evitar la compactación de las partículas.

- Esperar a que el suelo se seque lo suficiente como para desmoronarse en sus manos antes de cualquier labor.

- Nivelar el área rastrillando suavemente para crear una superficie uniforme que facilite una germinación homogénea.

- Aplicar una compactación suave del suelo sobre las semillas para asegurar un buen contacto capilar sin sobrecompactar.

En última instancia, un buen lecho de siembra es el primer acto de comunicación con el cultivo, una señal de que las condiciones son óptimas para empezar a crecer con vigor.

El termómetro de tu cosecha: cómo usar los grados día para predecir las etapas clave de tu cultivo

La agricultura moderna exige precisión. Tomar decisiones basadas en fechas del calendario es un método obsoleto y poco fiable, ya que no tiene en cuenta la variabilidad climática de cada año. La herramienta más precisa para sincronizar nuestras labores con el desarrollo real del cultivo es el concepto de Grados Día de Crecimiento (GDD), también conocido como integral térmica. Este modelo se basa en un principio fisiológico simple: el desarrollo de las plantas está directamente relacionado con la acumulación de calor.

El cálculo de los GDD consiste en registrar la temperatura media diaria y restarle una temperatura base (Tb), que es el umbral por debajo del cual el crecimiento de un cultivo específico es insignificante. Por ejemplo, para el maíz, esta Tb suele ser de 10°C. La suma diaria de estos valores nos indica el tiempo fisiológico acumulado. Como explican desde ARABLE, «la acumulación de GDD proporciona una indicación clara de las etapas alcanzadas, […] para estimar la energía calórica acumulada disponible para el crecimiento».

Esta metodología permite predecir con una asombrosa exactitud cuándo ocurrirán eventos fenológicos clave como la floración, el llenado del grano o la madurez fisiológica. De hecho, los datos de estaciones meteorológicas demuestran que los GDD calculados mediante método de integración pueden predecir estas etapas con una precisión de ±3-5%. Esta información es oro para planificar con antelación la aplicación de fertilizantes, fungicidas o la propia cosecha, optimizando recursos y eficacia.

Dejar de pensar en días y empezar a pensar en grados día es un cambio de paradigma que nos permite anticiparnos a las necesidades del cultivo, pasando de una gestión reactiva a una proactiva y científica.

Puntos clave a recordar

- La rentabilidad no está en las tareas, sino en la comprensión de la fisiología vegetal que las justifica.

- El suelo no es un sustrato, es un ecosistema vivo. Prácticas como las cubiertas vegetales y la siembra directa lo potencian.

- El tiempo del agricultor se mide en grados día (GDD), no en el calendario. Sincronizar las labores con el tiempo fisiológico de la planta es la clave de la eficiencia.

El calendario secreto de tu cultivo: cómo anticiparte a cada fase para tomar siempre la decisión correcta

Dominar el cálculo de los Grados Día es solo la primera parte de la ecuación. La verdadera maestría llega cuando integramos este «calendario fisiológico» con la gestión de los recursos críticos, principalmente el agua y los nutrientes. Esto nos permite crear un plan de manejo dinámico y predictivo que se anticipa a las demandas del cultivo en cada una de sus fases fenológicas, asegurando que nunca le falte lo que necesita en el momento en que más lo necesita.

Un ejemplo práctico es la gestión del riego. Sabemos que el estrés hídrico tiene un impacto muy diferente según la fase del cultivo. Las investigaciones de Terres Inovia demuestran que durante la floración, el estrés hídrico prolongado puede reducir la cantidad de grano en un 20-40%, mientras que un estrés en las fases finales apenas impacta un 5-10%. Al cruzar los datos de GDD con sensores de humedad del suelo, podemos crear un presupuesto hídrico preciso, aplicando el riego justo cuando la planta entra en estas fases críticas, optimizando cada gota de agua.

Esta visión predictiva se extiende a la fertilización, la aplicación de fitosanitarios e incluso a la estrategia de mercado. Algunos productores avanzados ya cruzan su calendario de cosecha predictivo con análisis de precios históricos, identificando ventanas de mercado óptimas. Al saber con semanas de antelación cuándo su cosecha alcanzará la madurez, pueden tomar decisiones estratégicas para adelantar o retrasar ligeramente la recolección en función de la dinámica de precios, logrando aumentos de ingresos de hasta un 15-25%.

Al final, la agricultura de élite consiste en esto: dejar de ser un mero espectador del ciclo del cultivo y convertirse en su director de orquesta, anticipando cada nota y asegurando una sinfonía productiva perfecta.

Preguntas frecuentes sobre El manual del agricultor de élite: técnicas de cultivo que marcan la diferencia entre cosechar y triunfar

¿Cuál es la temperatura base (Tb) estándar para calcular GDD?

La temperatura base varía por cultivo pero generalmente oscila entre 6-10°C. Para maíz es típicamente 10°C, para trigo 0°C y para cultivos de primavera-verano es 8-10°C. Se establece como la temperatura mínima bajo la cual el crecimiento es insignificante.

¿Cómo uso los GDD para determinar el momento óptimo de aplicación de fungicidas?

Herbicidas y fungicidas tienen máxima eficacia cuando son aplicados en un estadio fenológico específico. Por ejemplo, etapas vegetativas tempranas (BBCH 13-15) requieren una aplicación diferente que en espigas emergentes (BBCH 51). Los GDD permiten sincronizar las aplicaciones con estos estadios independientemente del calendario.

¿Puedo usar modelos de GDD en años con condiciones climáticas extremas?

Los modelos de GDD son más precisos en años con temperaturas cerca del promedio histórico. En años extremadamente cálidos o fríos, pueden requerir ajustes o datos de campo adicionales para mayor precisión, especialmente si las temperaturas exceden los umbrales máximos donde el metabolismo se detiene.