El verdadero factor limitante de su cultivo a menudo no es la falta de un nutriente, sino el exceso de otro que provoca un bloqueo metabólico.

- El rendimiento se rige por la Ley de la Tolerancia: tanto la deficiencia como la toxicidad de un elemento reducen el potencial productivo.

- El exceso de un nutriente (ej. Potasio) puede inducir una carencia de otro (ej. Magnesio) por un fenómeno de antagonismo iónico en la raíz.

Recomendación: Deje de pensar en «añadir lo que falta» y empiece a gestionar los ratios entre nutrientes y el pH del suelo para maximizar la fertilidad biodisponible.

Para el agricultor experimentado, la gestión de la nutrición vegetal trasciende la simple corrección de carencias visuales. Mientras que la agronomía tradicional se ha centrado en la Ley del Mínimo de Liebig, donde el elemento más escaso dicta el rendimiento, la agricultura de precisión actual nos obliga a adoptar una visión más compleja y sistémica. La intuición de que el cultivo no alcanza su máximo potencial a pesar de un abonado aparentemente completo suele ser correcta. El problema no siempre reside en lo que falta, sino en lo que sobra y, más importante aún, en las proporciones desequilibradas entre los distintos elementos. Un exceso de nitrógeno en viñedo puede parecer beneficioso por el vigor que induce, pero a menudo es el culpable de un retraso en la maduración fenólica, comprometiendo la calidad final de la uva.

Este enfoque requiere una mentalidad de bioquímico. Se trata de entender el suelo y la planta como un sistema dinámico de interacciones iónicas, donde conceptos como el antagonismo, la sinergia y el pH no son teóricos, sino factores que determinan la eficiencia de cada euro invertido en fertilizantes. El verdadero salto productivo ya no está en aplicar más, sino en aplicar mejor, ajustando las proporciones para eliminar los «frenos de mano» metabólicos que impiden a la planta expresar todo su potencial genético. Es pasar de ser un mero aplicador de insumos a un gestor de la homeostasis nutricional del cultivo.

Este artículo técnico está diseñado para guiarle a través de este cambio de paradigma. Analizaremos en detalle cómo diagnosticar no solo las carencias, sino también los excesos y los desequilibrios sutiles que frenan a su explotación. Exploraremos desde el diagnóstico visual avanzado hasta las herramientas de agricultura de precisión, proporcionando las claves para interpretar los datos y tomar decisiones correctivas con una precisión quirúrgica.

Sumario: Guía técnica para el diagnóstico de desequilibrios nutricionales

- Ni mucho ni poco: por qué el nutriente que te sobra puede ser tan limitante como el que te falta

- El lenguaje de las hojas amarillas: una guía visual para diagnosticar carencias nutricionales a simple vista

- El enemigo silencioso: cómo detectar una deficiencia nutricional antes de que la planta muestre ningún síntoma

- La guerra de los nutrientes: cómo el exceso de uno puede provocar la carencia de otro en tu planta

- Apagando un fuego: cuándo usar la fertilización foliar como un tratamiento de choque de efecto inmediato

- El pH, el interruptor maestro de tu suelo: por qué tus plantas pueden morir de hambre en una tierra fértil

- El equilibrio secreto del suelo: por qué una mala relación C/N en tu compost puede matar de hambre a tus plantas

- Tu suelo es una cuenta bancaria: cómo elegir los insumos que invierten en fertilidad y no solo en la cosecha del año

Ni mucho ni poco: por qué el nutriente que te sobra puede ser tan limitante como el que te falta

El paradigma clásico de la fertilización, basado en la Ley del Mínimo, ha sido superado. La fisiología vegetal moderna se rige por la Ley de la Tolerancia de Shelford, un principio ecológico que establece que el éxito de un organismo está condicionado por un conjunto de factores, y que para cada uno de ellos existe un rango de tolerancia, con un mínimo y un máximo. Aplicado a la nutrición de cultivos, esto significa que tanto la deficiencia como el exceso de un nutriente se convierten en factores limitantes. Un exceso de nitrógeno, por ejemplo, puede provocar un crecimiento vegetativo exuberante pero débil, mayor sensibilidad a plagas y enfermedades, y retrasos en la maduración, afectando directamente a la calidad y al rendimiento comercial.

La toxicidad por nutrientes es un problema real y a menudo subestimado. En el sureste español, por ejemplo, la toxicidad por boro en cultivos como el pimiento o los cítricos es un fenómeno conocido, manifestándose en forma de necrosis en los bordes de las hojas y mermando la capacidad fotosintética. De manera similar, los excesos de manganeso en los suelos ácidos de Galicia o las quemaduras por salinidad (exceso de sodio y cloro) en la costa mediterránea son ejemplos claros de cómo un nutriente en exceso puede ser tan perjudicial como uno en defecto, según los principios fundamentales de nutrición vegetal.

Un caso práctico muy ilustrativo es el manejo del nitrógeno en viñedos de alta calidad, como los de la Ribera del Duero. Un exceso de N aplicado de forma tardía puede disparar el vigor vegetativo, creando un microclima en el racimo que favorece enfermedades fúngicas y, lo que es más crítico, retrasa la maduración fenólica. Esto se traduce en uvas con menor concentración de polifenoles y antocianos, compuestos clave para la calidad del vino. En este contexto, el exceso de un solo elemento no solo limita la producción, sino que devalúa el producto final.

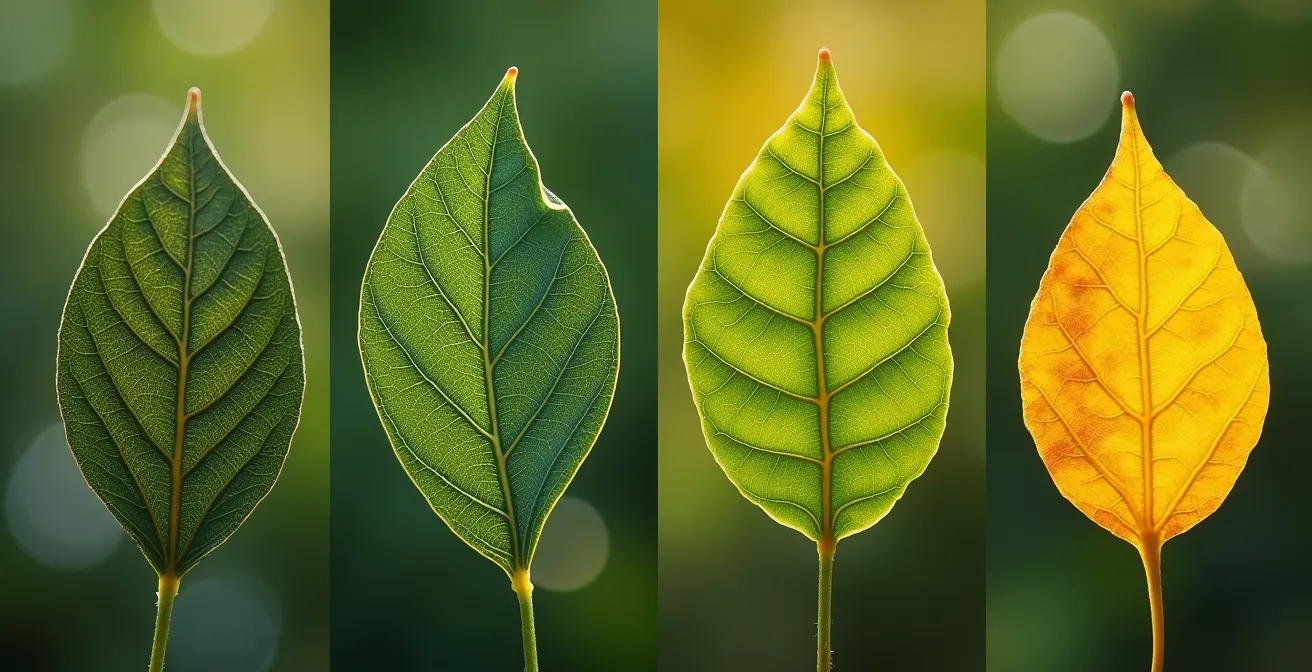

El lenguaje de las hojas amarillas: una guía visual para diagnosticar carencias nutricionales a simple vista

Las hojas de una planta son un libro abierto sobre su estado nutricional, pero para leerlo correctamente es necesario entender una regla fundamental: la movilidad de los nutrientes dentro de la planta. Los nutrientes se clasifican como móviles o inmóviles. Los elementos móviles, como el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), pueden ser traslocados por la planta desde las hojas más viejas (inferiores) hacia los nuevos puntos de crecimiento (hojas jóvenes, frutos) cuando hay una carencia. Por el contrario, los elementos inmóviles, como el Calcio (Ca), Boro (B) o Hierro (Fe), una vez depositados en un tejido, no pueden moverse. Esto tiene una implicación diagnóstica crucial.

Si los síntomas de carencia (clorosis, necrosis) aparecen en las hojas viejas e inferiores, estamos ante una deficiencia de un nutriente móvil. La planta está canibalizando sus tejidos más antiguos para nutrir los nuevos. Si, por el contrario, los síntomas se manifiestan en las hojas nuevas y brotes apicales, la carencia es de un nutriente inmóvil, ya que no puede llegar suficiente cantidad a las zonas de crecimiento activo. Este simple principio permite diferenciar, por ejemplo, una clorosis por falta de nitrógeno (en hojas viejas) de una por falta de hierro (en hojas nuevas).

Para facilitar este diagnóstico visual, es útil conocer los patrones específicos que cada nutriente genera, tal y como se detalla en la siguiente tabla.

| Nutriente | Movilidad | Síntomas aparecen en | Patrón visual |

|---|---|---|---|

| Nitrógeno (N) | Móvil | Hojas viejas | Amarilleo uniforme |

| Fósforo (P) | Móvil | Hojas viejas | Coloración púrpura |

| Potasio (K) | Móvil | Hojas viejas | Necrosis marginal |

| Calcio (Ca) | Inmóvil | Hojas nuevas | Deformación y necrosis apical |

| Hierro (Fe) | Inmóvil | Hojas nuevas | Clorosis intervenal |

| Boro (B) | Inmóvil | Hojas nuevas | Muerte de meristemos |

Este conocimiento permite una primera aproximación rápida en campo. Por ejemplo, una necrosis en los bordes de las hojas más viejas de un tomate es un indicio claro de carencia de potasio, mientras que una clorosis férrica en cítricos se manifestará siempre como un amarilleo intervenal en las hojas más jóvenes, con los nervios permaneciendo verdes.

El enemigo silencioso: cómo detectar una deficiencia nutricional antes de que la planta muestre ningún síntoma

Cuando los síntomas visuales de una deficiencia nutricional aparecen en el cultivo, el daño metabólico y la pérdida de rendimiento ya se han producido. Este estado, conocido como «carencia subclínica» o «hambre oculta», es el verdadero enemigo del agricultor de precisión. Durante esta fase, la planta ya está sufriendo un estrés que limita su crecimiento y potencial productivo, pero aún no lo externaliza visualmente. A nivel global, el impacto económico es masivo; se estima que más de 77 millones de hectáreas de tierra quedan arrasadas anualmente por una combinación de sequía y carencias nutricionales no detectadas a tiempo.

La única herramienta fiable para combatir este enemigo silencioso es el diagnóstico preventivo a través del análisis foliar. Realizar análisis foliares en momentos fenológicos clave, incluso en cultivos aparentemente sanos, permite detectar desequilibrios y tendencias a la baja en las concentraciones de nutrientes antes de que se conviertan en un factor limitante. Esta estrategia proactiva permite realizar correcciones sutiles y precisas, manteniendo al cultivo siempre en su rango óptimo de nutrición. Las herramientas de agricultura de precisión, como los medidores SPAD de clorofila o los drones con cámaras multiespectrales, son complementos valiosos, ya que pueden generar mapas (ej. NDVI) que identifican zonas de estrés nutricional en grandes extensiones, como las de maíz en Castilla y León, antes de que el ojo humano pueda percibirlo.

La clave del éxito reside en un protocolo de muestreo riguroso y adaptado a cada cultivo. No es lo mismo muestrear un olivar que un viñedo, ya que las curvas de absorción y los momentos de máxima demanda varían. Un plan de análisis bien estructurado es la mejor inversión para anticiparse a los problemas.

Plan de acción: Protocolo de análisis foliar preventivo para cultivos españoles

- Establecer momentos clave: Realizar el muestreo en olivar en julio (parada vegetativa de verano), en viñedo en floración y envero, en cereal al inicio del ahijado y en cítricos en otoño.

- Seleccionar hojas representativas: Tomar siempre hojas del mismo estado de desarrollo, sanas y limpias, de un número suficiente de plantas (20-30) para obtener una muestra compuesta representativa de la parcela.

- Utilizar metodologías avanzadas: Solicitar al laboratorio el uso de sistemas de interpretación como el DRIS (Diagnosis and Recommendation Integrated System) si está disponible, ya que detecta ratios y equilibrios, no solo niveles absolutos.

- Crear un historial de datos: Repetir los análisis anualmente en las mismas fechas y parcelas para construir una base de datos histórica que permita detectar tendencias a largo plazo antes de que se manifiesten los síntomas.

- Registrar y comparar: Anotar los resultados en el cuaderno de explotación y cruzarlos con los datos de producción y calidad de la cosecha para validar las estrategias de fertilización.

La guerra de los nutrientes: cómo el exceso de uno puede provocar la carencia de otro en tu planta

La absorción de nutrientes por parte de la raíz no es un proceso pasivo; es una compleja red de transportadores proteicos específicos y canales iónicos. Muchos de estos transportadores no son perfectamente selectivos y pueden ser utilizados por diferentes iones de carga y tamaño similar. Aquí es donde nace el concepto de antagonismo iónico: la presencia en exceso de un ion puede saturar los canales de absorción, compitiendo y bloqueando la entrada de otro ion, aunque este último se encuentre en cantidades suficientes en la solución del suelo. Es una verdadera «guerra» a nivel radicular que puede inducir una carencia a pesar de una fertilización aparentemente correcta.

Este fenómeno explica muchos problemas de nutrición aparentemente contradictorios. Por ejemplo, un exceso de Potasio (K⁺), común en la fertirrigación intensiva de hortalizas en Almería para favorecer el engorde del fruto, puede inducir una carencia de Magnesio (Mg²⁺) y Calcio (Ca²⁺). Los iones K⁺, al estar en una concentración mucho mayor, copan los sitios de absorción y limitan la entrada de Mg²⁺, provocando clorosis intervenal en hojas viejas, y de Ca²⁺, dando lugar a problemas como la podredumbre apical (peseta) en tomate y pimiento.

En España, debido a la diversidad de suelos, existen varios antagonismos críticos que todo agricultor debe conocer. En los suelos calcáreos predominantes en gran parte del país, el exceso de Calcio en la solución del suelo ejerce un fuerte antagonismo sobre la absorción de Potasio y Magnesio, siendo una causa común de carencias en frutales y viñedos. Del mismo modo, un pH neutro-alcalino y un exceso de Fósforo pueden bloquear la absorción de micronutrientes como el Zinc (Zn) y el Hierro (Fe).

| Antagonismo | Problema específico en España | Cultivos afectados | Solución práctica |

|---|---|---|---|

| K⁺ / Mg²⁺ | Exceso de K en invernaderos de Almería | Tomate, pimiento | Reducir K en la fase de engorde y asegurar aportes de Mg |

| Ca²⁺ / K⁺+Mg²⁺ | Suelos calcáreos dominantes | Frutales, viñedos | Aplicación de K y Mg protegidos (quelatos) o vía foliar |

| P / Zn²⁺+Fe³⁺ | Bloqueo en pH neutro-alcalino | Cítricos en la Comunidad Valenciana, maíz | Aplicación foliar de Zn y Fe quelatados |

| N / S (desequilibrio) | Fertilización nitrogenada sin azufre | Cereales, colza | Usar fertilizantes que mantengan un ratio N:S de 10:1 |

Apagando un fuego: cuándo usar la fertilización foliar como un tratamiento de choque de efecto inmediato

La fertilización foliar es una técnica que consiste en aplicar nutrientes directamente sobre la superficie de las hojas, donde son absorbidos a través de las estomas y la cutícula. Su principal ventaja es la rapidez de acción. Mientras que un nutriente aplicado al suelo puede tardar días o semanas en ser absorbido y traslocado, la absorción foliar es casi inmediata, convirtiéndola en una herramienta de choque excepcional para corregir carencias agudas, especialmente de micronutrientes. En condiciones de estrés abiótico como la sequía, cuando la absorción radicular está comprometida, la vía foliar puede ser la única forma de nutrir eficazmente la planta. De hecho, algunos estudios muestran una eficacia de hasta el 95% en la absorción de nutrientes vía foliar comparada con aplicaciones al suelo en periodos secos.

Sin embargo, es crucial entender su función y sus limitaciones. La fertilización foliar es un tratamiento sintomático, un «bypass» o un «parche», no una solución a la causa original del problema (que suele estar en el suelo: pH, antagonismos, etc.). Como bien resume un experto en la materia:

La fertilización foliar es un ‘parche’ para micronutrientes pero es ineficiente y antieconómica para corregir carencias de macronutrientes.

– Manual de Fertilización Foliar, Guía de Principios Científicos y Práctica de Campo

La cantidad de macronutrientes (N, P, K) que una planta necesita es tan elevada que sería imposible y antieconómico aportarla vía foliar sin causar fitotoxicidad. Por tanto, su uso se reserva para correcciones de emergencia de micronutrientes (hierro, zinc, manganeso, boro) o para bioestimulación en momentos clave (floración, cuajado). La eficacia de la aplicación depende críticamente de seguir un protocolo estricto, ya que factores como la hora del día, el pH del agua o la presencia de coadyuvantes determinan el éxito o el fracaso del tratamiento.

Plan de acción: Protocolo de aplicación foliar de emergencia

- Diagnosticar correctamente: Usar la aplicación foliar solo para carencias agudas de micronutrientes (ej. clorosis férrica), nunca para macronutrientes.

- Elegir el momento óptimo: Aplicar a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando las estomas están abiertas y la humedad relativa es alta. Evitar las horas centrales del día y vientos fuertes.

- Acondicionar el caldo de pulverización: Verificar y ajustar el pH del agua a un rango de 5.5-6.5 para maximizar la absorción. Utilizar agua de baja dureza.

- Incorporar coadyuvantes: Añadir un agente mojante o adherente de calidad para romper la tensión superficial de las gotas y asegurar una cobertura uniforme de la hoja.

- Verificar compatibilidades y normativa: Asegurarse de la compatibilidad de los productos en la mezcla y registrar la aplicación en el Cuaderno de Explotación según la normativa vigente (RD 1311/2012).

El pH, el interruptor maestro de tu suelo: por qué tus plantas pueden morir de hambre en una tierra fértil

El pH del suelo es, con diferencia, la propiedad química que más influye en la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Actúa como un interruptor maestro que regula la solubilidad de los minerales y la actividad biológica del suelo. Un suelo puede ser analíticamente rico en un nutriente, pero si el pH no está en el rango adecuado, ese nutriente permanecerá en una forma química insoluble, no disponible para la absorción por las raíces. La planta, literalmente, puede «morir de hambre» en medio de la abundancia.

El rango de pH óptimo para la mayoría de los cultivos se sitúa entre 6.0 y 7.0. En este rango, la disponibilidad de la mayoría de macronutrientes y micronutrientes es máxima. En España, una gran parte de la superficie agrícola presenta suelos con pH alcalino (superior a 7.5) debido a la naturaleza calcárea de la roca madre. En estas condiciones, se produce un fenómeno de bloqueo masivo. Se estima que a un pH superior a 7.5 se produce el bloqueo de Hierro, Manganeso, Zinc y Boro, lo que afecta a más del 60% de los suelos españoles y es la causa principal de carencias endémicas como la clorosis férrica en cítricos, viñedos y frutales.

En estos suelos calcáreos, como los del Valle del Ebro, intentar bajar el pH del suelo de forma generalizada es económicamente inviable. La alta concentración de carbonato cálcico (CaCO₃) confiere al suelo un enorme «poder tampón» o buffer, lo que significa que neutralizará cualquier ácido que se añada, volviendo rápidamente a su pH de equilibrio. La estrategia inteligente no es luchar contra la química del suelo, sino adaptarse a ella. Esto implica varias tácticas: utilizar portainjertos tolerantes a la caliza activa, emplear fertilizantes de reacción ácida (como el sulfato amónico) en la zona del bulbo húmedo y, sobre todo, anticiparse a las carencias mediante análisis foliar, aplicando micronutrientes de forma localizada y protegida (quelatados) vía fertirrigación o foliar antes de que el bloqueo cause una pérdida de rendimiento.

El equilibrio secreto del suelo: por qué una mala relación C/N en tu compost puede matar de hambre a tus plantas

La fertilidad del suelo no es solo una cuestión química, sino también biológica. Los microorganismos del suelo (bacterias, hongos) son los motores de la mineralización de la materia orgánica, liberando los nutrientes en formas asimilables para las plantas. Para vivir y multiplicarse, esta comunidad microbiana necesita, al igual que cualquier ser vivo, una dieta equilibrada. El parámetro más crítico de esta dieta es la relación entre Carbono y Nitrógeno (C/N). El carbono es su fuente de energía (el «pan»), y el nitrógeno es el componente estructural para construir sus proteínas y células (la «carne»).

Una relación C/N equilibrada en la materia orgánica que se incorpora al suelo se sitúa en torno a 25-30/1. Cuando se incorpora un material con una relación C/N muy alta, como la paja de cereal (C/N de 80/1) o el serrín (C/N de 400/1), se produce un fenómeno conocido como «hambre de nitrógeno». Los microorganismos, para poder descomponer la enorme cantidad de carbono disponible, necesitan nitrógeno. Al no encontrarlo en el propio material, lo toman de la única fuente disponible: el nitrógeno mineral del suelo (nitratos, amonio), el mismo que necesitan las plantas. En la práctica, la población microbiana entra en competencia directa con el cultivo, «robándole» el nitrógeno y provocando una carencia aguda y repentina en la planta, a pesar de haber fertilizado.

Este fenómeno es especialmente relevante en la gestión de rastrojos de cereal en zonas como Castilla y León. La incorporación de grandes cantidades de paja sin una gestión adecuada puede penalizar gravemente la nascencia y el desarrollo inicial del siguiente cultivo. La solución no es eliminar la paja, que es una fuente valiosa de materia orgánica a largo plazo, sino gestionar la transición. Esto se logra aportando una cantidad compensatoria de nitrógeno mineral junto con la paja, para «alimentar» a los microorganismos y evitar que compitan con el cultivo. Una vez que la paja se descompone y la población microbiana muere, todo ese nitrógeno inmovilizado en sus cuerpos se libera de nuevo al suelo, enriqueciéndolo.

Plan de acción: Manejo de rastrojos de cereal para evitar el hambre de nitrógeno

- Calcular el nitrógeno de compensación: Aplicar entre 10 y 15 kg de N por cada tonelada de paja seca a incorporar. Use formas de nitrógeno de rápida disponibilidad como el nitrato amónico.

- Aplicar antes de la incorporación: Distribuir el abono nitrogenado sobre el rastrojo justo antes de realizar la labor de incorporación para que esté en contacto directo.

- Picar y mezclar superficialmente: Picar la paja lo más finamente posible y mezclarla en los primeros 5-10 cm del suelo con una labor superficial. Evitar enterrarla profundamente, ya que la descomposición anaeróbica es más lenta.

- Respetar un tiempo de espera: De ser posible, esperar entre 3 y 4 semanas desde la incorporación hasta la siembra del siguiente cultivo para dar tiempo a que pase el pico de inmovilización de nitrógeno.

- Considerar inóculos microbianos: Valorar la aplicación de productos a base de microorganismos específicos (celulolíticos, lignolíticos) para acelerar el proceso de descomposición del rastrojo.

Puntos clave a recordar

- El rendimiento no lo limita solo lo que falta, sino también lo que sobra (Ley de la Tolerancia).

- El exceso de un nutriente puede bloquear la absorción de otro (antagonismo iónico), induciendo una carencia.

- El pH del suelo actúa como un interruptor que determina si los nutrientes están o no disponibles para la planta.

Tu suelo es una cuenta bancaria: cómo elegir los insumos que invierten en fertilidad y no solo en la cosecha del año

La visión más avanzada de la nutrición de cultivos implica un cambio de mentalidad fundamental: dejar de «alimentar a la planta» para empezar a «invertir en la fertilidad del suelo». El suelo no es un simple sustrato inerte que sostiene las raíces, sino un ecosistema vivo y complejo. Cada decisión de manejo, cada insumo que aplicamos, puede ser un gasto para la cosecha del año o una inversión que genera intereses en forma de fertilidad a largo plazo. Los fertilizantes minerales sintéticos son análogos a retirar dinero de la cuenta: proporcionan nutrientes inmediatos para la cosecha actual, pero no reponen el capital biológico y estructural del suelo.

Por el contrario, insumos como el compost de calidad, los abonos verdes o la incorporación de cubiertas vegetales son inversiones de capital. Un estudio comparativo en almendro de secano demostró que la aportación de compost cada 3-4 años, aunque más costosa inicialmente, mejoraba la capacidad de retención de agua en un 25% y la disponibilidad de nutrientes a largo plazo. El retorno de la inversión se alcanzaba al cuarto año, con incrementos de producción del 15-20% y una reducción en el uso de fertilizantes minerales del 40%. Esta mejora de la resiliencia es especialmente crítica en el contexto del cambio climático y las sequías recurrentes en España.

Esta filosofía de inversión en el suelo está, además, cada vez más alineada con el marco regulatorio. La nueva Política Agraria Común (PAC) y sus eco-regímenes incentivan económicamente estas prácticas regenerativas. Como señala un informe sobre la nueva PAC en España: las prácticas como la siembra de cubiertas vegetales o la agricultura de conservación, que mejoran el suelo, ahora tienen un apoyo económico directo. Esto transforma una decisión agronómica en una estrategia financiera inteligente para la explotación.

Elegir los insumos adecuados es, por tanto, una decisión estratégica que va más allá de la simple nutrición. Es decidir si queremos una explotación dependiente de aportes externos anuales o un sistema agrícola resiliente, eficiente y rentable a largo plazo, donde el propio suelo se convierte en el principal activo de la fertilidad.

Para aplicar estos principios de diagnóstico avanzado y construir un plan de fertilización que invierta en la salud a largo plazo de su suelo, el siguiente paso lógico es realizar un análisis completo y una interpretación experta de su situación particular. Evalúe ahora las soluciones de diagnóstico y manejo adaptadas a las necesidades específicas de su explotación.